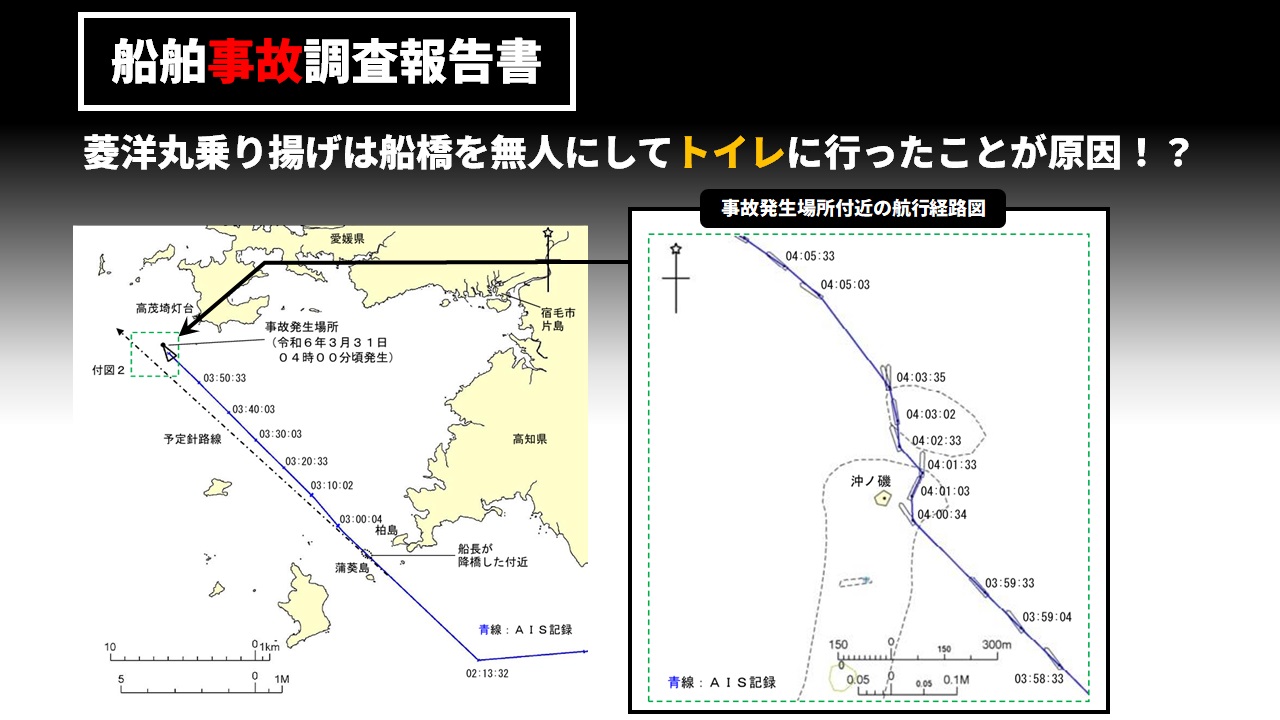

菱洋丸乗り揚げに関する事故調査報告書、原因は船橋を無人にしてトイレ

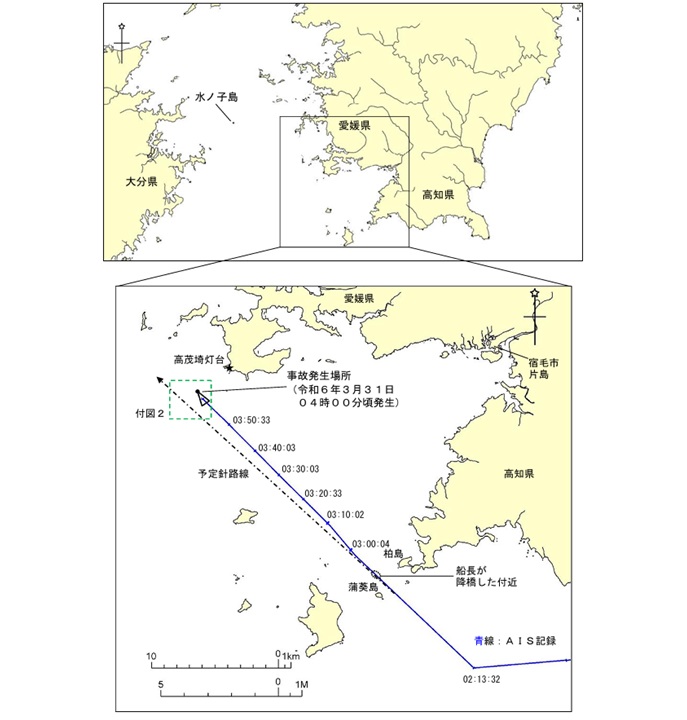

2025年10月2日、運輸安全委員会は愛媛県愛南町高茂埼沖で起きた貨物船「菱洋丸」の乗り揚げ事故(2024年3月31日発生)に関する船舶事故調査報告書を発表しました。

リンク先 船舶事故調査報告書 | 貨物船菱洋丸乗揚(PDFファイル)

座礁による船体損傷で浸水した貨物船「菱洋丸」は沈没の可能性があったため、通報を受けた海上保安部の巡視艇により乗組員は全員救助。航行不能となり漂泊していた船体はタグボートにより高知県宿毛港へ曳航され、沈没や油流出といったさらなる2次被害が無く、負傷者などの人的被害が出なかったのは不幸中の幸い。

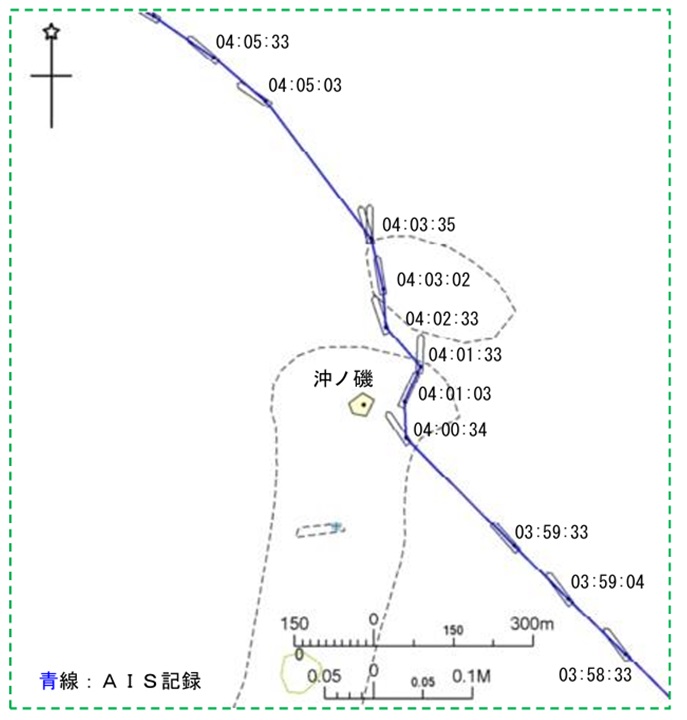

事故発生場所付近は、宇和島海上保安部が海上安全情報として水深が浅い ”沖ノ磯” と呼ばれる場所があることを注意喚起していました。事故当時、船橋当直にあたっていた航海士は ”沖ノ磯” の存在を知らなかったという。使用していたGPSプロッターは詳細表示にすると ”沖ノ磯” が表示されるものでしたが、広域表示になっていたため表示されていなかったことに加えて、単独で船橋当直にあたっていた航海士は便意を催したため、船橋を無人にしてトイレに行き、戻って来た時点で船の前方に岩が見えたそうですが、どうすることもできず ”沖ノ磯” に乗り揚げた。

航海士がトイレに行ってなかったとしても事故を未然に防げたかどうか微妙ですが、”航海士Bは、トイレから船橋に戻ったところ、船首方至近に岩が見えた” と記載されており、GPSプロッターの他にレーダーと電子海図表示装置を起動していたということなので針路上の障害物に気付き、回避行動をとれた可能性は十分あったと言える。

事故の経緯

出典:「船舶事故調査報告書」(運輸安全委員会)(2025年10月02日公表)

貨物船「菱洋丸」は事故が起きる前日の2024年3月30日16時50分ごろ、珪石1,500トンを積んで大分県津久見港に向けて高知県高知港を出港。電子海図表示装置、GPSプロッター及びレーダー1台を起動して、レーダーのレンジを1.5Mに設定し、約9~10ノットの速力で航行していた。

船長は、3月31日01時ごろに船橋当直を航海士Aと交替して降橋したものの、02時40分ごろに高知県大月町柏島と蒲葵島の間の狭水道航行に備えて再び昇橋し、手動操舵で同水道を通航した後、02時50分ごろ、電子海図表示装置にあらかじめ入力していた高茂埼南西方沖の沖ノ磯と呼ばれる岩礁の南方を通過し、大分県佐伯市水ノ子島付近に向ける予定針路線に沿って航行するよう、航海士Aに指示して降橋。

航海士Aは、船長が降橋した後、広域表示で沖ノ磯が表示されていないGPSプロッターを見ながら、自動操舵で針路を高茂埼南西方沖に設定した際、陸岸から離れた海域なので大丈夫と思い、電子海図表示装置に表示された予定針路線を確認しないまま北西進とした。航海士Aは、設定した針路が沖ノ磯に向いていることに気付かず、針路上の障害物の有無についての引継ぎをおこなわないまま、03時50分ごろに昇橋した航海士Bと船橋当直を交替して降橋。

航海士Bは、貨物船「菱洋丸」が電子海図表示装置に表示された予定針路線上を航行していると思い、事前に海図等により針路上の水路調査をおこなわず、沖ノ磯の存在を知らなかった。単独で船橋当直中の航海士Bは、便意を催しトイレに行くこととしたが、陸岸から離れた海域であるので針路上に浅所はないと思い、レーダーや電子海図表示装置等で針路上の障害物の有無の確認をおこなわず、針路が沖ノ磯に向いていることに気付かないまま船橋下のトイレに行った。航海士Bは、トイレから船橋に戻ったところ、船首方至近に岩が見えたが、どうすることもできず、04時00分ごろに貨物船「菱洋丸」は沖ノ磯に乗り揚げた。

船長は、衝撃を感じて昇橋し、携帯電話で海上保安庁に事故の発生を118番通報した後、損傷状況の調査をおこない、大洋海運株式会社(船舶所有者)に事故の発生を報告。沖ノ磯に乗り揚げた後もしばらく主機が停止されないまま進行したのち、機関室への浸水により主機が停止し、航行不能となった状態で漂泊中、来援した引船に曳航され高知県宿毛港に回航。

| 船名 | 菱洋丸 |

| 総トン数 | 499トン |

| 長さ | 73.43m |

| 幅 | 11.5m |

| 深さ | 6.7m |

| 建造年 | 1994年 |

| 船舶所有者 | 大洋海運株式会社 |

事故原因と再発防止策

船舶事故調査報告書のなかで事故原因について、夜間という状況のなか自動操舵で航行中に船橋当直中の航海士Bが、船位及び沖ノ磯の位置を確認しないまま船橋を無人にしたため、沖ノ磯に気付くのが遅れ、沖ノ磯に乗り揚げたものと考えられると述べられています。

事故発生時、船橋当直にあたっていた航海士Bは事故発生場所付近の海域を何度も航行した経験があったということですが、沖ノ磯の存在を知らなかった。航海士Aは沖ノ磯を知っていたが、航海士Bも知っているものと思い、航海士Bに沖ノ磯のことを話したこはなかったという。情報不足に加えて、航海士Bが船橋を無人とする際に休息中の乗組員に遠慮して昇橋を依頼しなかったことも要因として挙げられています。

事故分析として、船橋当直者が船橋当直を維持し、目視及び詳細表示としたGPSプロッターの確認など針路上の見張りを実施し、船橋当直者間で予定針路付近の浅所などの障害物情報を共有することにより、沖ノ磯への乗揚を回避できた可能性があるものと考えられると述べられている。

運輸安全委員会が2025年7月までに公表した船舶事故調査報告書によれば、沖ノ磯周辺で水路や自船の位置が確認されないまま航行を続けて乗揚に至った事故が、2010年6月以降、本事故以外に4件発生しているそうです。

- 船橋当直者は、GPSプロッター等の表示を適宜切り替えるなどして、針路上に浅所などの障害物がないか確認すること

- 船橋当直者は、船橋を離れる際は、他の乗組員に昇橋を依頼して、船橋を無人とせず、常時見張りを行うこと

- 船橋当直者は、予定針路付近の浅所などの障害物が存在する海域について、船橋当直者間で情報を共有しておくこと

よく読まれている記事