アメリカ航空宇宙局(NASA)が中心となって開発を行っている世界最大の赤外線観測用宇宙望遠鏡「ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡」が打ち上げが行われる予定のギアナ宇宙センターに到着。

陸路以外の運搬は航空機ではなく船が使用されています。

「ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡」 が搭載される「Ariane 5」の打ち上げ予定は2021年12月18日。

世界最大の宇宙望遠鏡を運ぶ

高くて重い:NASAの最も強力な宇宙望遠鏡が出荷

High And Heavy: NASA’s Most Powerful Space Telescope Ships Out (maritime-executive.com)

アメリカ国内で製造された「ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡」はカリフォルニア州の組立場所からロングビーチの東にあるシールビーチでRO-RO船「MN Colibri」へ積み込まれた。

9月26日にシールビーチを出港し、10月5日にパナマ運河を通過、10月12日にフランス領ギアナのクーロウ港に無事到着。

その船旅は16日間、航海距離は約9,300km(5,040海里、5,800マイル)。

シールビーチでの積込

「ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡」が梱包されているSTTARSがシールビーチに到着してからRO-RO船「MN Colibri」への積込するまでの動画。

積込の手順は以下の通り

- 「ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡」が梱包されているSTTARS到着

- 台船と岸壁の間にランプウェイをセット

- STTARSを台船へ搭載

- 台船と岸壁の間のランプウェイを撤去

- ボートを使って台船を90度回転して「MN Colibri」の前にセット

- STTARSを「MN Colibri」へ搭載

何となく見ると、こうやって積込するのかと思ってしまいますが、不自然です。

動画の概要欄には、以下のようにしか記載がありません。

このプロセスは、達成するためにいくつかのステップを踏みました。

単純に考えると岸壁に直接「MN Colibri」のランプウェイを使用してSTTARSをけん引しているトレーラーを搭載する方法が良いと思いますが。では、なぜ?

答えは書いてないので想像でしかありませんが、おそらく以下の理由。

STTARSが長いから。

積込を行ったシールビーチの岸壁の長さを測ると岸壁から道路までが約38m。

STTARSの長さは33.5mあり、トレーラーヘッドを含めると岸壁に直角向きで船に搭載しようとすると距離が足らないですね。動画を見ると隣接する道路部分と岸壁部分では段差があるように見えます。

なぜこの岸壁が選定されたのかは分かりませんが、もっと広い岸壁なら支障なく積み込み作業が簡単に出来ると思いますよね。

NASAなので。そこは考えた上でこの場所なんでしょうけど。

なんせSTTARSが33.5mあって、前後にトレーラーが連結されているので相当な長さのはずです。日本の新幹線陸送も長いですが、新幹線の車体長は25〜28m、トレーラーが連結されて全長は35mぐらい。

STTARSの陸上輸送についても運搬経路の設定から経路上の障害物照査など緻密に練り上げられているので、総合的にこの岸壁が選定されたのでしょう。

RO-RO船「MN Colibri」

出典:ESA/CNES/Arianespace

「ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡」の海上運搬に使用されている「MN Colibri」について。

船種はRO-RO船。2000年にオランダで建造。

| 船名 | MN COLIBRI |

| 総トン数 | 9,141トン |

| 建造年 | 2000年 |

| 建造場所 | Merwede Shipyard (オランダ) |

| 長さ | 115.50m |

| 幅 | 20.00m |

| 深さ | 12.30m |

| 喫水 | 5.00m |

| クレーン | 40t吊り×1基 |

| 所有者 | COMPAGNIE MARITIME NANTAISE (フランス) |

RO-RO船は、フェリーのようにランプを備え、トレーラーなどの車両を収納する車両甲板を持つ貨物船のことである。 車両甲板のおかげで搭載される車両はクレーンなどに頼らず自走で搭載、揚陸できる。roll-on/roll-off shipの略。

James Webb Space Telescopeの概要

出典:NASA

ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡 名前の由来

「ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡」。(JWST / James Webb Space Telescope)

名前の由来はNASAの第2代長官ジェイムズ・E・ウェッブにちなんで命名。

当初は「次世代宇宙望遠鏡」 (NGST / Next Generation Space Telescope) と呼ばれていたが、ウェッブの功績を称えて2002年にジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡と改名。

ジェイムズ・エドウィン・ウェッブ(James Edwin Webb)は、アメリカ合衆国の官僚で、第16代アメリカ合衆国国務次官、第2代NASA長官を務めた。ジョン・F・ケネディ政権の最初からリンドン・ジョンソン政権の終わりまでNASAを監督し、マーキュリー計画での最初の有人飛行からジェミニ計画を経て、アポロ計画による最初の有人飛行の直前までを担当した。アポロ1号の火災事故の処理にも携わった。

宇宙望遠鏡とは?

宇宙望遠鏡は、地球の衛星軌道上などの宇宙空間に打ち上げられた天体望遠鏡のこと。

メリットは、地球大気に邪魔されず観測できること。

大気に吸収されてしまうガンマ線やX線・紫外線・遠赤外線などを大気に邪魔されず観測できる。そして、大気の流動による像の揺らぎがない。

デメリットは、ロケットで打ち上げをしなければならない。

ロケットに搭載して打ち上げを行うので積載重量に制限があり、打ち上げ失敗のリスクもある。さらに、いったん打ち上げて軌道上に送ってしまうと、一般的には改修したり新検出器を取り付けたりできない。「ハッブル宇宙望遠鏡」は例外的に5度に渡りスペースシャトルによるメンテナンスが行われた。

ハッブル宇宙望遠鏡の後継機

2003年の時点では、2010年に観測活動を終えることになっていたハッブル宇宙望遠鏡の後継機として2011年打ち上げが予定されていたが、開発が順調に進まず、ハッブル宇宙望遠鏡も補修による延命措置を受けたため、2010年には2015年以降に打ち上げが延期された。その後、計画は度々延期され、紆余曲折の末、2021年12月18日の打ち上げ予定に至っている。

主鏡はハッブル宇宙望遠鏡の2.5倍

ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の主鏡は、六角形の鏡を18枚組み合わせた直径6.5mでハッブル宇宙望遠鏡の2.4mに対して約2.5倍、面積は7倍以上になる。大きさとは相反して重量は6.2トン(ハッブル宇宙望遠鏡は11トン)と軽量化されている。

地球から150万kmで運用

ハッブル宇宙望遠鏡は地球を周回していますが、ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡は地球と太陽のラグランジュ点のひとつ「L2」まで移動して観測を行う。その場所は何と地球から150万kmの位置。

ハッブル宇宙望遠鏡は地表から約600kmという比較的低い軌道上を飛行していたので、トラブルが発生してもスペースシャトルで現地へ行って修理することが可能であった。これに対し、ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡は地球から150万kmもの遠距離に置かれるため、万が一トラブルが発生しても修理人員を派遣することは事実上不可能とみられている。

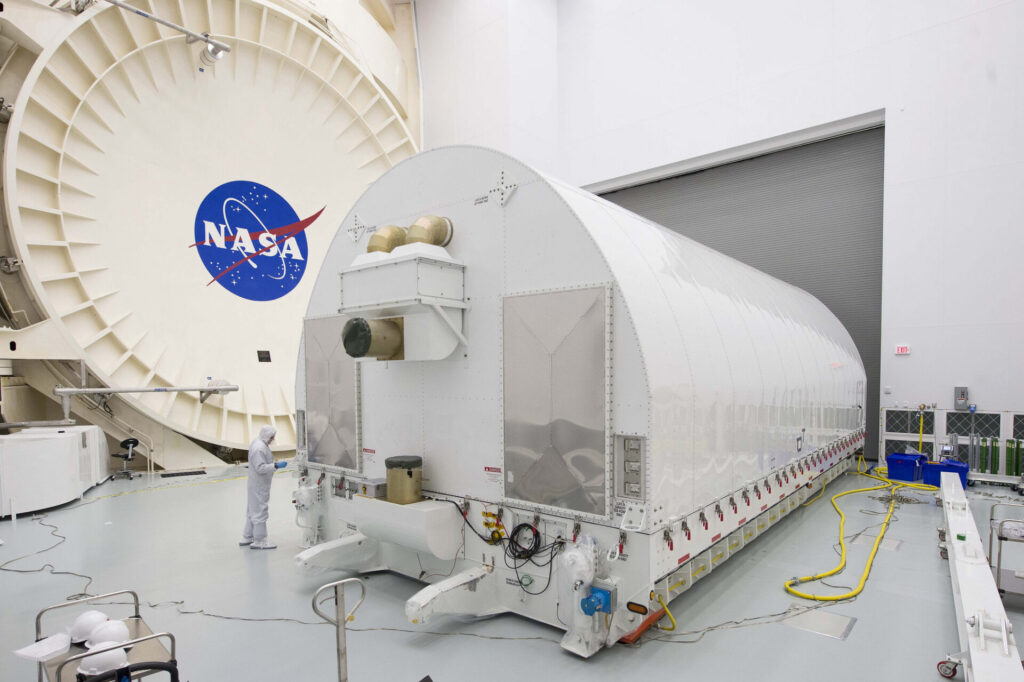

STTARSと呼ばれる輸送コンテナ

ハッブル宇宙望遠鏡の輸送に使用されている「STTARS」と呼ばれる輸送設備について。

Space Telescope Transporter for Air, Road and Sea の略

直訳すると”航空、道路、海のための宇宙望遠鏡トランスポーター”

要するに 陸海空対応の宇宙望遠鏡輸送設備 のこと。

STTARSの概要

| 名称 | STTARS |

| 長さ | 33.5m |

| 幅 | 4.6m |

| 高さ | 5.2m |

| 重量 | 75トン |

梱包~シールビーチへの陸送

なぜ飛行機ではなく船で運ぶ?

STTARSと宇宙望遠鏡の重量を合わせると80トンを超える重量になるが、米軍の「C-5 Charlie」に搭載して空路で運搬することは可能である。では、なぜ船で運んだのか?

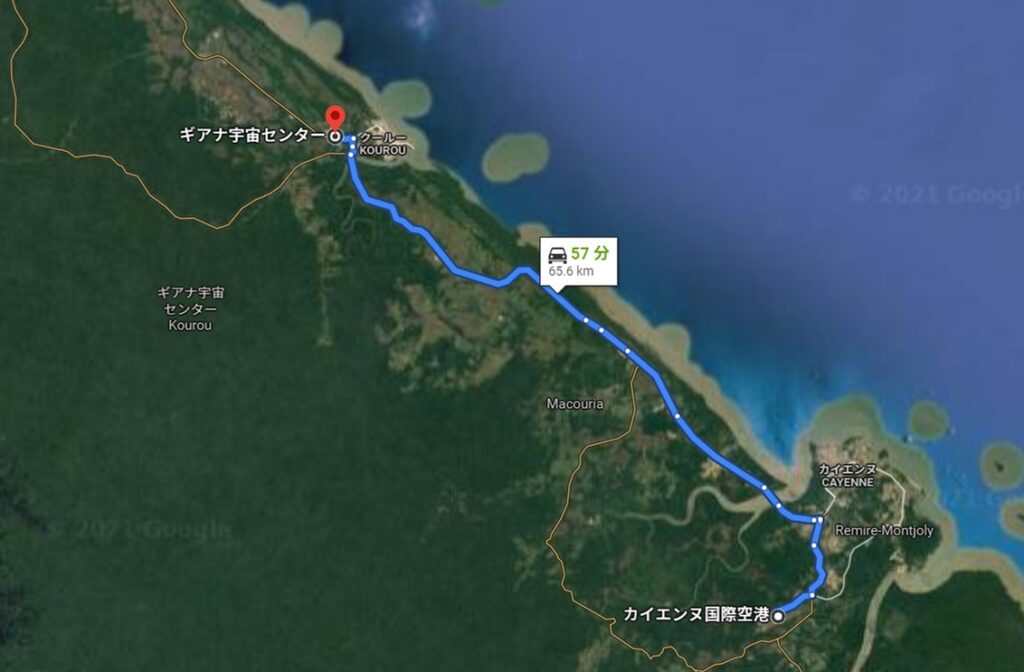

答えは運搬経路の問題。

ギアナ宇宙センターに最も近い空港はカイエンヌ空港。その距離は海路で使用されたクールーのパリアカボ港に比べて非常に遠く、その道中には貨物重量に耐えることが出来ない橋がいくつか存在するために船で運ばれたようです。

よく読まれている記事