大分ホーバークラフトで訓練初日に起きた衝突について事故報告書公表

2025年1月30日、運輸安全委員会は大分ホーバークラフトで訓練初日に起きた衝突事故について船舶事故調査報告書を公表しました。

大分空港と大分市内を結ぶ交通手段として運航を予定しているホーバークラフトでは、操縦訓練中にこれまで4件の事故が起きており、2024年11月末から観光目的の別府湾周遊運航が開始されたものの、空港アクセスの定期航路は就航していない状態。

これまでに起きた4件の事故について、いずれも運輸安全委員会の調査がおこなわれていると報じられていますが、今回公表された事故報告書は2023年11月8日に大分空港側の発着場手前で起きた1番船「Baien」の衝突事故について。

- 2023年

11月8日1番船「Baien」大分空港でガードレールに接触 - 2024年

3月21日2番船「Banri」大分空港でフェンスに接触 - 4月25日2番船「Banri」大分空港でフェンスに接触

- 7月5日2番船「Banri」西大分発着場でスロープ側面に衝突

事故発生までの経緯

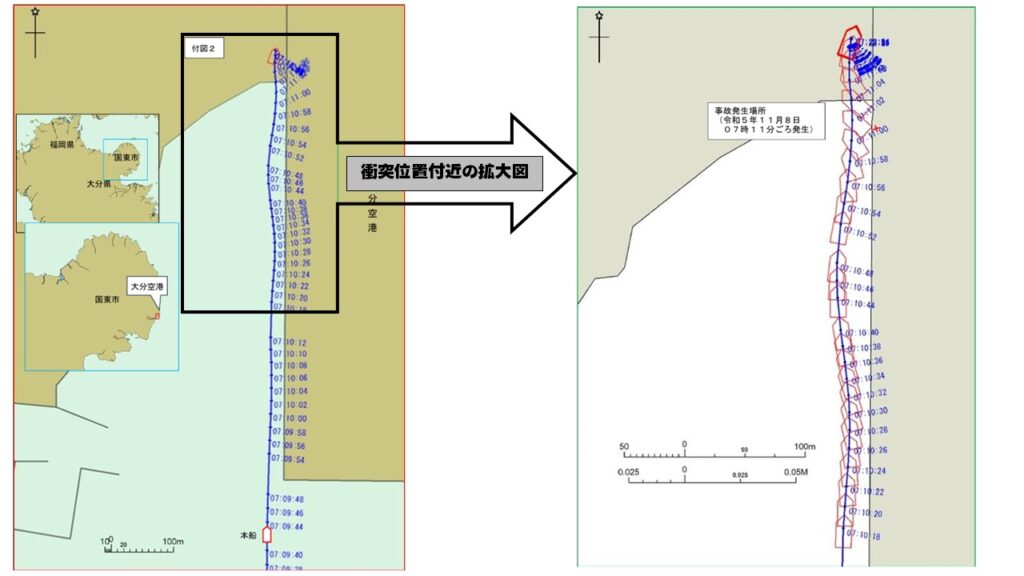

2023年11月8日午前6時19分頃、船長(52歳)と航海士(54歳)が乗るホーバークラフト「Baien」は大分空港発着場に向け、大分港発着場を出航。その日は大分県大分市大分港と大分空港を結ぶ航路に当たる別府湾における運航並びに大分港発着場及び大分空港発着場での出入航操船の訓練初日という日であった。

出典:「船舶事故調査報告書」(運輸安全委員会)(2025年1月30日公表)

船長は、レーダー及びGPSプロッターを作動させ、操舵室右舷側の操縦席に腰を掛けて手動操舵で操船に当たり、操舵室左舷側の椅子に腰を掛けた航海士に見張りをおこなわせ、約20~30ノット(時速37~56km)の速力で、操船訓練をおこないながら航行。

出典:「船舶事故調査報告書」(運輸安全委員会)(2025年1月30日公表)

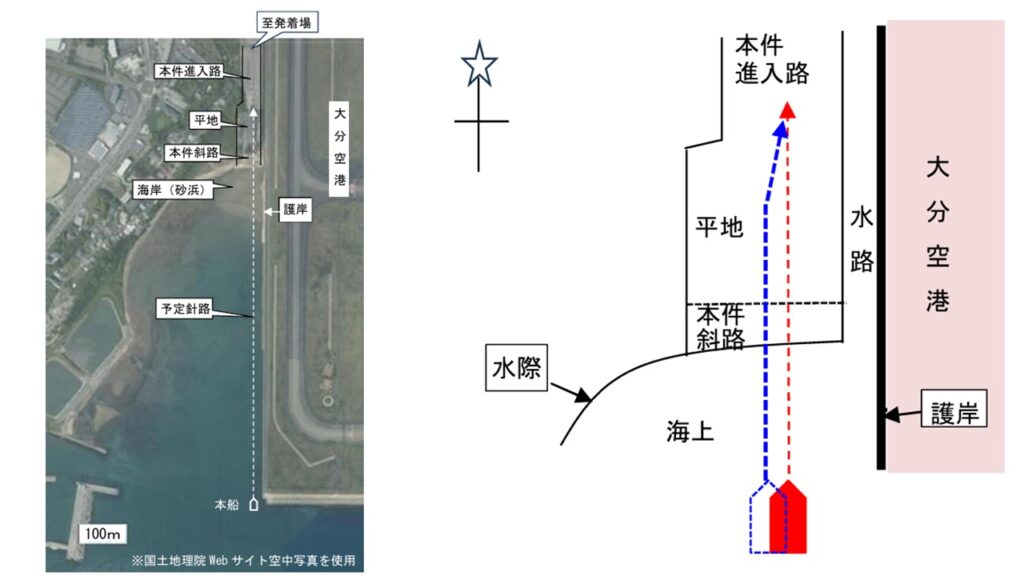

大分空港発着場への経路は、護岸に沿って海上から幅約40mの斜路を上り、同幅の平地を経て、幅約30mの発着場への進入路を航行するようになっており、事故当時の現場付近では北西から風力2~3(風速1.6~5.4m/s)の風が吹いているという状況であった。

斜路の先にある平地から進入路の部分で幅が約10m狭くなることから、船長は斜路および平地の中央部を航行すると進入路へ入る際に斜航して操船が難しくなる(上図の青破線)と思い、直進したまま斜路から進入路の中央部に向けて直進することができる針路(上図の赤破線)とし、護岸に接近した状態で斜路まで約700mの距離を北進。北西からの風により船体が右舷方向へ圧流される中、船長は左方に当て舵を取りながら目視により護岸との距離を隔てつつ、徐々に減速して約15ノット(時速約27.8km)の速力とし、護岸に沿って北進を続けた。

斜路に差し掛かった頃、船長は突然船尾部が右方に滑るような感じを受けたので、護岸への接触の危険を感じ、増速して右舵を取ったものの、07時11分ごろ右舷プロペラダクトが護岸に接触。そして、上陸後に船首部が斜路右端のガードレールに衝突し、平地に上って停止した。

船長は、推進プロペラの翼角を中立にし、機関回転数を下げて本船を着地させ、船外に出て損傷状況を確認した後、主機を停止。船長は、事故の発生を大分第一ホーバードライブに連絡した後、海上保安部に通報し、大分第一ホーバードライブの担当者は、関係機関に報告した。

出典:「船舶事故調査報告書」(運輸安全委員会)(2025年1月30日公表)

原因と分析

船舶事故報告書では事故原因について、風力2~3(風速1.6~5.4m/s)の北西風を受ける状況の中、進入路の中央部に向けて直進することができる針路で護岸に接近して航行したため、北西風によって護岸に圧流され、右舷プロペラダクトが護岸に衝突したものと考えられると述べられている。

事故の分析として、斜路の中央部を航行すると平地で針路変更する際に斜航して操船が難しくなることから直進できる護岸に接近した針路で航行したことが原因とした上でいくつかの要因を挙げている。

- GPSプロッター及びレーダー画面が操縦席から視認しにくい場所にあり、船長は目視により周囲の状況を把握しながら操船していたことから、針路、船位等を正確に把握できず、単独での操船にかなりの負担を感じていた

- 船長と航海士の役割分担や航海計器の活用など操舵室におけるBRM体制(Bridge Resource Management:船橋リソース管理)が構築されていなかった

- 本船の納期が遅延したにもかかわらず運航開始時期に変更は無く、操縦訓練期間が圧縮される中で船長は開業時期のプレッシャーを感じていた

- 本船は航行中に風の影響を強く受ける

- 斜路を上る際、約12~15ノット(時速22.2~27.8km)程度の速力を保持しなければ航行できないという特性がある

事故につながった可能性のある要因で気になるのは、本船の納期遅延により操縦訓練期間が短くなったことで船長が感じていたとされる開業時期のプレッシャー。これは1番船「Baien」建造中に部品破損事故が起きて納期が50日遅延したことに起因している。事故当時の運航開始時期は2023年度末から変更されていない状態でした。

船舶事故報告書によると、船長は外航船舶、内航船舶及び大学の練習船などに航海士として約30年乗船して船長職などの経歴があり、2022年4月に大分第一ホーバードライブの親会社に入社。2022年10月に設立された大分第一ホーバードライブに異動して本船の運航計画に参画することになったものの、ホーバークラフトを操船するのは初めてだったという。

日本においてホーバークラフトの船長職をとるのに必要な15時間以上の操船経験を積む目的で、2023年2月に航海士と共に「Baien」の船舶建造会社であるGRIFFON HOVERWORKで125時間のホーバークラフト船長養成プログラムを受けるため、英国へ渡航。船長養成プログラムは、未就航の船舶での基本的な操船訓練が25時間、就航中の船舶での操船訓練が100時間で構成されており、船長は船長養成プログラムの基本的な操船訓練のうち約20時間の訓練を航海士と共に受け、2023年3月に帰国。帰国後、航海士と共に、今後着手する予定の残り約105時間の訓練を終了した上で、約13人の操船訓練生に対し、順次、船長養成プログラムに基づく125時間の訓練をおこなう予定だった。

船長は、訓練を始めるに当たり、本船の操船が排水量型の船舶に比べてかなり難しいので、約13人の操船訓練生が、就業時間内に無理なく125時間の訓練をおこなうには、約1年を要すると考えており、2023年8月の用船から2024年3月の開業まで7~8か月しかない状況で、全員が訓練を終えるのは困難であると考えていた。その状況下、本船の納入が2023年7月予定のところ9月にずれ込み、訓練期間が5~6か月に短くなるにもかかわらず、開業時期が2023年度末のままであったので、開業時期のプレッシャーを感じながら、自身の操船訓練を開始していたという。

再発防止策

ホーバークラフトの運航に係る今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、以下の再発防止策が挙げられています。

- ホーバークラフトの船長は、大分空港発着場に向けて沖合から進入する場合、風の影響を十分考慮し、安全な針路で航行すること

- ホーバークラフトの船舶所有者等は、船長及び航海士の役割分担を明確に定め、船長が自船の針路、船位等を正確に把握しながら操船できるようにするなど、操舵室におけるBRM体制を構築し、船長の負担軽減に努めること

- ホーバークラフトの船舶所有者等は、船長が使用しやすい位置にGPSプロッター等を設置することが望ましい

- ホーバークラフトの船舶所有者等は、ホーバークラフトが風に圧流されやすい船型であることを考慮し、護岸に緩衝材を設置する等して船体と護岸の衝突を緩和するための施設整備を行うことを検討することが望ましい。

緩衝材設置については、3件目と4件目に起きた事故を受けて大分空港側と西大分発着場に設置がおこなわれています。GPSプロッターおよびレーダー画面の設置や操舵室におけるBRM体制についても改善出来そうな気がしますが、最も重要な事故原因についての再発防止策は、”大分空港発着場に向けて沖合から進入する場合、風の影響を十分考慮し、安全な針路で航行すること” という具体性に欠けるもの。それだけホーバークラフトの運航では現場の状況に応じた船長の判断を必要とする難易度の高い操船であることが理解できる。

海面から浮上した状態で航行するホーバークラフトは風の影響を受けやすいため、一般的な旅客船で定められている気象海象による運航中止基準以上に厳しい基準で運航することが運航開始の条件になるのかもしれません。

よく読まれている記事